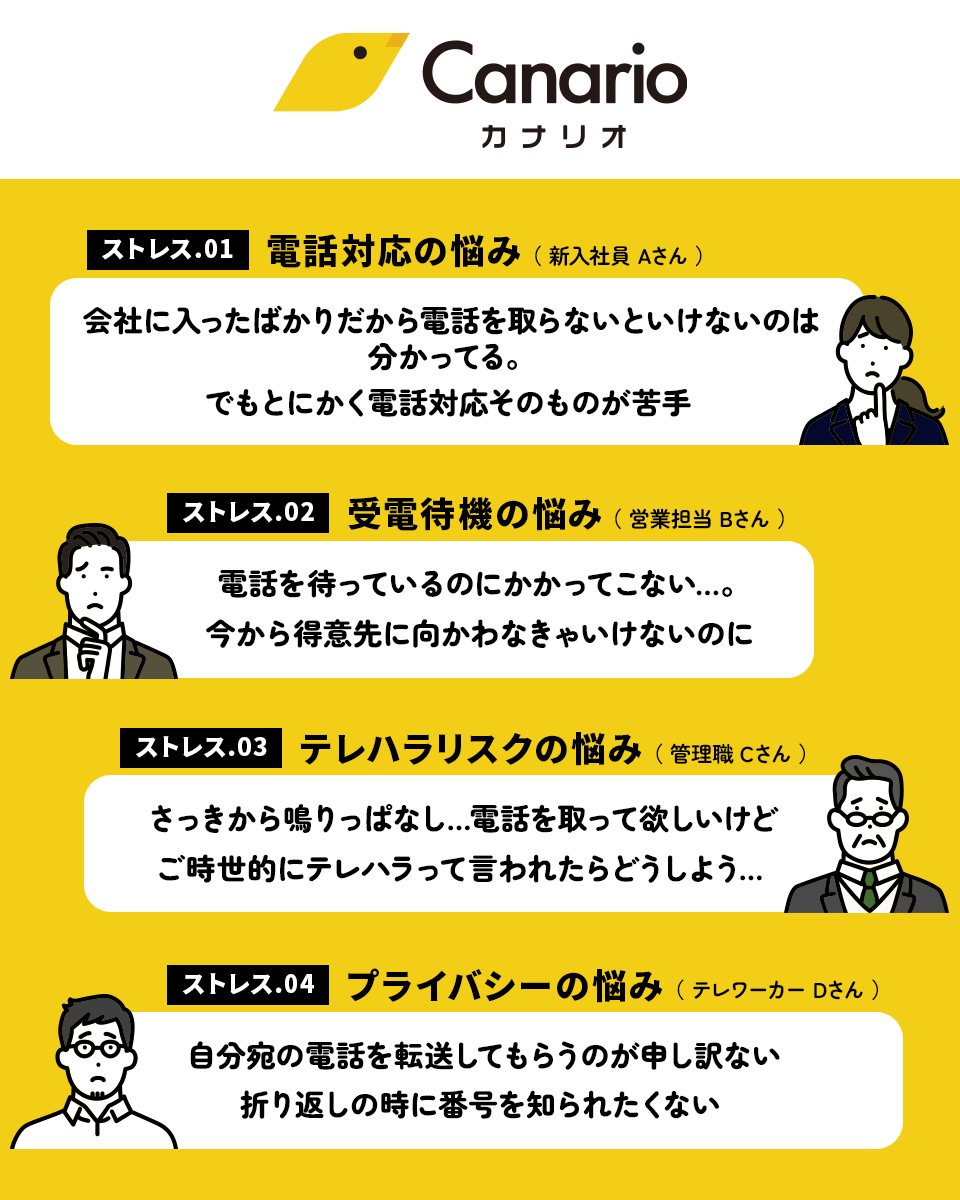

どこにいてもインターネット経由で会社の電話システムを利用できるクラウドPBXは、電話対応業務を効率化し、柔軟な働き方をサポートする魅力的なサービスです。

しかし、従来のPBXを利用した電話システムとは異なる点も多くあるため、導入を検討する際にはデメリットについても理解しておくことが重要です。

本記事では、クラウドPBXの仕組みの基本とデメリット、それらをカバーする賢い選び方について解説します。

クラウドPBXは従来のPBXとどう違う?

まずは、クラウドPBXと従来のPBXの違いについて確認しておきましょう。

従来型PBX(レガシーPBX)とは

従来型のPBX(レガシーPBX)とは、社内に設置した交換機を用いて内線や外線通話を管理するシステムです。

社内の電話回線をPBXに集約して管理や制御を行っていますので、PBXに接続されている電話機同士では内線通話や電話転送が可能。

オフィスで行われている代表電話対応や電話の取り次ぎの仕組みを支えているのがPBXといえます。

従来型PBXでは物理的な機器を使用するため、導入や定期的なリプレイスのコストが高額になりがちなのがデメリット。

内線番号や着信グループに変更が生じるたびに、メンテナンスの費用や手間もかかります。

また、施設ごとに交換機を設置するため、複数の拠点を構える企業の場合、拠点間での通話は外線となってしまう点もデメリットと言えるでしょう。

クラウド型PBXとは

クラウドPBXは、クラウド上に仮想の交換機を構築する電話システムです。

電話機のかわりにスマホやパソコンを使えるため、オフィス外でもインターネット環境さえあれば内線通話や電話転送を使えるのが最大の特徴です。

物理的な交換機がなく、すでに利用中のスマホやパソコンにアプリをインストールするだけですので、専用機器の購入は必要ありません。

インターネット通信を利用するため、電話料金に比べて通話料が安く、異なる拠点間でも内線通話が可能です。

クラウドPBXは初期コストが安く、ランニングコストも低め。構築期間も短縮できるため、従来型PBXに比べて導入のハードルが低いサービスともいえます。

導入前に知っておきたいクラウドPBXのデメリット

一見メリットの多いクラウドPBXですが、従来型PBXとは仕組みが異なることをよく理解しておく必要があります。

導入前に知っておくべきクラウドPBXならではのデメリットを解説します。

使い方によってはランニングコストがかさむ

クラウドPBXでは初期コストを抑えられますが、多くのサービスはサブスクリプションモデルのため、月額・年額で継続的な課金が発生します。

回線数・ユーザー数の増減や通話料など、変動費についても考慮しておかなければなりません。

また、プランの基本料金が安くても、欲しい機能が有料オプションとなっている場合もあります。

通話量や機能追加によっては想定以上のコストが発生する可能性がありますので、注意が必要です。

通話品質がインターネット環境に左右される

従来型PBXでは電話回線を使用しており、通話品質は高く、安定しています。

一方、クラウドPBXではインターネット経由で通話を行うため、インターネットの速度や安定性が通話品質に直接影響します。

不安定な環境では通話が途切れたり、音質が悪化したりする可能性がある点を考慮しておきましょう。

セキュリティリスクが発生する場合がある

クラウドPBXはインターネット環境で利用するため、クラウドサービス特有のセキュリティリスクに注意が必要です。

例えば、ビジネスフォンの電話帳や着信履歴はオフィスで電話機を確認しなければ見ることができませんが、社員がクラウドPBX用のスマホを紛失した場合には情報漏えいリスクがあります。

特に私物端末をクラウドPBXで利用する場合、マルウェア感染や不正アクセスなどの被害に遭う可能性もゼロではありません。

電話番号を引き継げない場合がある

クラウドPBXを導入する際に既存の電話番号を引き継げるかどうかは、電話回線の種類や契約するクラウドPBXプロバイダーにより異なりますので、導入前に十分な確認が必要です。

番号を引き継げない場合は新しい番号を取得することになります。

その場合は早い段階から取引先への周知など必要な手続きを行っておかないと、顧客からの電話がつながらないなどビジネスへ影響を及ぼす懸念があります。

緊急通報などの特殊番号に発信できない

クラウドPBXは、「110」「119」など緊急通報番号への発信が制限されている場合があります。

緊急通報では迅速な対応を行うために通報者の位置情報が通知されますが、インターネット回線を利用するクラウドPBXでは正確な位置情報を特定できないからです。

緊急通報番号へかける場合は、クラウドPBXではなく携帯電話回線から発信するなどの対策法がありますので覚えておきましょう。

もちろん、クラウドPBXには従来の電話システムにはない利点も多くあります。

クラウドPBXのメリットはこちらの記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

デメリットをカバーする選び方とは

クラウドPBXのデメリットを最小限に抑えるには、プロバイダー・製品選びの段階からの準備が必要です。

デメリットをカバーする選び方のポイントを見ていきましょう。

機能や料金を十分に比較する

クラウドPBXは各サービスプロバイダーにより多様なプランが展開されています。

基本料金に含まれる機能や、有料オプションの価格もさまざまです。

クラウドPBXで不要な出費を避け、コストパフォーマンスを高めるには、必要なサービス内容を見極めることが必要です。

導入前に自社の利用傾向や求める機能を整理した上で各サービスを比較し、コストを試算しましょう。

トライアルで実際に使ってみる

「クラウドPBXでは、インターネット回線で通話する」

「電話機ではなくスマホアプリを使う」

これらはクラウドPBXの共通事項ですが、通話品質やアプリの使い勝手はサービスにより大きく異なります。

無料トライアル期間を設けているクラウドPBXも多くありますので、導入検討にあたっては、サービスを実際に使ってみることを強くおすすめします。

通話品質が高く操作しやすいクラウドPBXを選ぶことは、社内での利用浸透にも必要不可欠です。

電話番号の引き継ぎ方法を確認しておく

電話番号の引き継ぎを行う場合は、事前にプロバイダーが対応しているかどうかや、自社の回線が引き継ぎ可能かどうかを確認し、手続き方法も整理しておきましょう。

やむを得ず電話番号を変更する場合、役所への届け出や顧客への周知、印刷物の差し替えなど多くのタスクが発生しますので、余裕を持ったスケジュールで行えるよう早めに準備をしておくことが重要です。

自社のネットワーク環境やセキュリティ対策を見直す

クラウドPBXの通話品質はネットワーク環境に依存するため、社内での速度が遅いと感じる場合はネットワーク環境の整備もあわせて行うのが良いでしょう。

また、スマホで内線電話を使うことによる情報漏えいや不正アクセスなどのリスクに備え、安全に運用するためのセキュリティ対策や、社員のリテラシー教育も必要です。

一斉切り替えではなく、部分的導入も検討する

電話システムは、ビジネスの中心をなす最も重要なインフラの一つです。

そのため、全社の電話システムを一斉に切り替えることには大きなリスクと不安定要素を伴います。

クラウドPBXは部分的な導入も可能ですので、全社一斉の切り替えではなく、部門ごとや機能ごとの段階的な導入も検討しましょう。

実際に使ってみて運用上の問題点を洗い出しながら全面導入に移行することで、ビジネスへの影響を最小限に抑えることができます。

記事まとめ

クラウドPBX導入は、電話対応業務の効率化とコスト削減に大きく貢献する可能性を持っています。

しかし、導入を成功させるためには事前にデメリットを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

導入にあたっては十分な検討と事前準備を行い、リスクを最小限に抑えた慎重かつ着実な計画を立てることをおすすめします。